古熾明 副主任醫師

擅長:泌尿系腫瘤、泌尿系結石、前列腺疾病的微創腔鏡診治....[詳情]

在國家重點研發計劃等項目的支持下,中山大學中山眼科中心林浩添教授團隊牽頭聯合醫療人工智能企業鷹瞳Airdoc、廣東省醫療器械質量監督檢驗所等國內外18家醫療、企業和科研機構,完成了全球首個眼科多病種人工智能真實世界研究。

“全球首個眼科多病種人工智能真實世界研究”項目團隊合影

該研究成果于2021年7月27日在國際頂級期刊《柳葉刀—數字健康》(The Lancet Digital Health)在線發表。項目團隊已經擁有系列技術專利且獲得國家藥品監督管理局頒發的第一個眼科人工智能軟件Ⅲ類醫療器械產品注冊證。

據悉,本次研究的眼科多病種人工智能可以同時篩查14種眼科常見病,總體準確率可達95%,識別能力更是媲美眼科專家,穩定性良好。

《柳葉刀—數字健康》在線發表

CARE可識別14種常見眼病 總體準確率達95%

近年來,醫學人工智能研究開始進入臨床實踐階段,但由于真實世界環境復雜,容易出現部分現場眼底圖片無法識別、臨床準確性下降、過于依賴網絡等情況,醫學人工智能在臨床上的轉化應用效果并不理想。

項目團隊通過使用來源于三級醫院、社區醫院和健康服務機構等具有不同疾病特征人群的醫療機構超過26萬張多種場景和設備來源的眼底彩照,訓練出可以識別14種常見眼底異常的眼底疾病綜合性智能診斷專家— CARE。

林浩添教授

“人工智能為多標簽深度學習網絡,能在識別多種眼底異常的同時關聯了各疾病特征之間的關系,也就是更容易發現病癥,其能力范圍覆蓋14種眼底常見病種,大大減少漏診率,減少計算資源損耗,獨立運行的特性還能逐步擺脫醫療系統對網絡的依賴。”項目負責人——中山大學中山眼科中心副主任林浩添教授直接點明CARE的特點。

目前,CARE可識別正常眼底圖像和14種常見眼底病變,包括糖尿病視網膜病變、高血壓眼底表現、青光眼視神經病變、病理性近視眼底改變等,診斷的總體準確率從92.1%提升至95.2%,并在全國35家不同級別的醫療機構對CARE模型進行臨床真實環境驗證。

令人可喜的是,其中的糖尿病視網膜病變識別模塊已經獲得了國家藥品監督管理局頒發的第一個眼科人工智能軟件Ⅲ類醫療器械產品注冊證,為我國人工智能醫療器械的評估和監管提供了可行的參考方案。

眼底識別能力媲美眼科專家 可適用于基層醫院

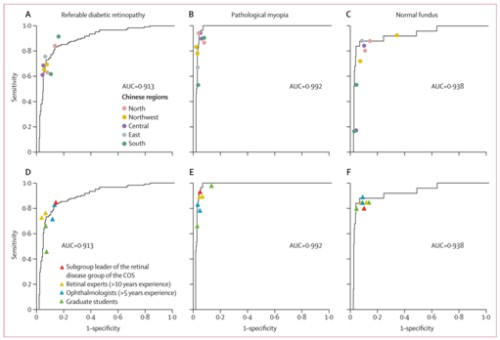

為了打消大眾對這位智能診斷專家性能和穩定性的質疑,林浩添教授還展現了該項目設計的一系列臨床測試結果,包括將CARE系統的表現與16位來自不同地區不同年資的眼科醫師的比較。

結果表明,不同地區、不同年資的眼科醫生在眼底病變的判斷表現上存在差異,而CARE系統在臨床真實世界驗證中的表現可以媲美眼科專家,表現出穩健的疾病識別能力。

CARE的表現媲美眼科醫生、穩定性優于眼科醫生

對于醫療資源相對不集中的地區,醫學人工智能的需求與適用性又如何呢?內蒙古巴彥淖爾市殘聯眼科醫院張宏院長對研究成果表示肯定。

“以內蒙古為例,該地區海拔高、飲食結構以大魚大肉、高油高鹽為主,糖尿病視網膜病變及高血壓患者較多。而當地公立醫院的醫療水平比較落后,醫療資源緊缺。在這樣的環境下,我們更需要醫學人工智能的幫助。”他表示,人工智能診療應用在基層醫院,能夠減少患者外出就醫的費用和時間,大大提高診斷率,減少漏診率,對于基層醫院的醫生和患者都能獲益。

CARE系統的面世標識著醫學人工智能又向前邁進一步,未來人工智能不僅可以在醫療資源集中的地區為醫生減負,還能在醫療資源缺乏的地區代替專家問診,更好服務基層群眾。

家庭醫生在線(www.zpeb.net)原創內容,未經授權不得轉載,違者必究,內容合作請聯系:020-37617238

(責任編輯:麥瓊璇 通訊員:邰夢云)

濕性老年性黃斑變性(簡稱“濕性老黃”)是50歲以上老年人最常見的黃斑類病變,對視力的影響非常大。如果不經治療,2年內有80%左右的患者會……詳細>>

手機已經成為了都市人不可或缺的一部分了,不僅是很多人娛樂的主要載體,更是有不少人刷手機刷得通宵達旦。然而,長時間用手機,特別是不規范地用……詳細>>

麥粒腫也是民間所說的針眼,這是受到細菌入侵眼瞼腺體所導致的急性化膿性炎癥,其主要癥狀是眼皮紅腫、瘙癢和有明顯的壓痛感,稍微用手觸摸眼皮能……詳細>>

視網膜就如同眼睛中的照相機,能接受光信號,能把光信號轉化成視覺電信號,從而能讓人們看見東西。視網膜裂孔也就是視網膜神經上皮全程破孔,早期……詳細>>

隨著電子產品興起,手機和電腦以及平板已經滲透于生活,可以說是日常生活必不可少的。就是因為不正確的使用電子產品而導致近視眼發病率逐年升高且……詳細>>